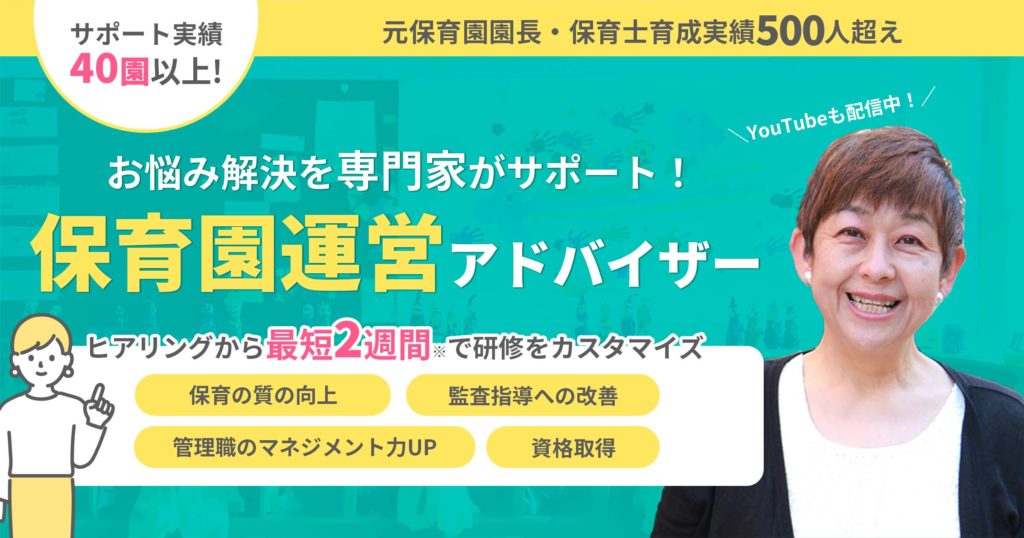

保育者は人とどのように関わっていくのか

① 保育者は、子どもと保護者の幸福追求を支援する仕事

保育所は、子どもの健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設です。

「保育所保育指針」には、 「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない」 と示されています。

福祉とは、すべての人が必要としており、幸福を意味しています。

保育士は、プロとして、それぞれの人が持つ能力を使ってその人らしく幸せに生きることを支援します=WELL-BEING

これは、それぞれの立場で、病気や様々な悩みを抱えながらも、そのような苦しみとつきあい、助け合いながら乗り越え、 その人なりの能力を使って生き生きと生きている状態を言います。

保育の目的は 「保育所保育指針」には

「子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を培うために」行うことが示されています。

乳幼児期の保育は、子どもたちの生涯の人格形成の土台です。

保育者は、子どもたちが今も幸せであると同時に、これからの人生で幸せを作り出して行けるように関わりを持ちます。

② 自分のものの見方によって相手の見え方が変わる

その人がどんな人かを判断しているのは私たち自身です。

保育者のものの見方、考え方によって、違う人に見え、未来に対しての予測も異なります。

自分のフィルターを通して相手を見て理解しています。 自分の心のメガネが汚れていたら相手は汚れてみえ、綺麗で透き通っていればありのままの相手が見えます。

③ 人は場や状況によって変わる存在であることを知っておく

人の持つ力量の発揮は、場に制限を受け、評価は、周囲の人によって変わる。

周囲から悪意や偏見の眼差しで見られている人は本来持つ力を発揮できません。

創造力豊かな子どもは、保育士の指示通りに同じ作品を作る工作では、指示に従わない子どもと見られてしまう。

自由にゆったりと製作できる時間の活動では、その子どもは創造力を発揮して高い評価を受けるかもしれません。

ママにもたくさんの役割を担っています。

園で忘れ物が多いと評判の保護者が、職場では信頼されるリーダーであったりします。

それぞれが異なる場で多様な役割を果たし、補い合い、助け合って私たちの社会は成り立っています。

子どもも保護者も、園では保育者に協力してくれています。

自分が見ている子どもや保護者の姿はその人の一部にすぎません。

保育者が、自分は園での子どもの姿しか理解していないと謙虚に考えるか、

子どもと長い時間一緒にいるのだから、その子のことを一番理解していると過信するかによって、 子どもとの関わりも保護者への対応も変わってきます。

④ 人の心は環境に開かれ常に変化していることを知っておく

心は環境に開かれています。 心は川の流れのように流動的に変化します。

自己中心的な保護者がいたとしても、昼夜も働き、睡眠も十分に取れていない状況でそうなっているのかもしれません。

その人の姿は、今の状況の中で生じているものであり、状況が変わり、周囲の関わりが変わることで、その人が変わることが考えられます。

子どもも同じです。

問題のある行動の背景に「親の愛情不足」以外の様々な生活背景を想定できると、その子どもにあった関わりを発見することができます。 保育者は、子どもや保護者の生活全体に目を向け、生活の中から課題をとらえ、生活を丸ごと支援する方法をとることができます。

⑤ 保育者は、違う能力を持ち補い合っていきる

私たちの社会は、それぞれ違う能力を持った人が多様な役割を果たし、その調和で成り立っています。

保育者は、保育者とは違う職業につき、違う人生を生きていく子どもたちを保育します。

また、自分とは異なる過去を持ち、自分とは違う生活を生きている保護者を支援します。

人間には多様な能力があります。

言語・知能・音楽・表現・運動・自然等、様々な能力があります。

それぞれの能力は、どれも伸ばすことはできますが、人には得意・不得意があります。

乳幼児期には優れた能力は問題行動として現れることもあります。

感受性の豊かな子どもは集団行動を避けます。 保育者の役割は、それぞれの強みを把握しようとし、それが伸ばせるような環境づくりと関わりを行うことです。

保育者の基本態度とコミュニケーション

① ポジティブな態度

肯定的な表情(笑顔)、姿勢、言葉を基本とする。

これからどんな関係になりたいのか、どんな気持ちで付き合っていきたいのか、過去にこだわるのではなく、 変えられる未来をより良くするにはどうすればいいのかを考える未来志向であること。

② 主体性を尊重し自己決定を促す態度

「自分は人生の主人公である」自分の生き方を選び、決める自由がある。

相手を信じて待つこと。 相手の価値や考えを知ろうとし、それを受け止めること。

「相手の目で見て、相手の耳で聴き、相手の心で感じる」 共感的な態度で関わる。

❌自分の目で見て、自分の耳で聴き、自分の心で感じること=自己中心的な行動

③ 相手に合わせた応答的で柔軟な態度

「人の行動には目的がある」と考えて、前向きに変えられる未来に目を向けて対応していく。 相手や状況に応じた柔軟な態度。 相手の立場で考え、応答的に関わること。

④ 客観的で公平な態度

公正であり倫理観と専門知識に基づいて行動すること。 好き嫌いで態度を変えるなどの感情的で差別的な行動がないこと。

⑤ 自律的で主体的な態度

協働的であること。自発的に援助や指導を行うこと。 相手の感情や態度に振り回されず、相手と共感できる、尊敬しあえる、信頼しあえるように関わること。

勇気づけはなぜ必要か?

子育ての目的は、子どもが責任感を育み自立すること。親や保育士は子どもの自立をサポートするために、子どもを支配したり、服従させたりするのではなく、信頼しあえる友人のように援助しなくてはなりません。その有効な方法が「勇気づけ」です。

子ども自身のありのままを認める「勇気づけ」をすることで、子どもは自分に自信をもち、自分を好きになります。

また、勇気づけは、子どもの能力や行動のプロセスに注目します。たとえ結果が失敗であっても、子ども自身の体験を重視し、「勇気づけ」することによって、子どもはさらに意欲をだし、積極的に経験を重ねていきます。それにより、自分には問題を解決する能力があると信じられるようになります。

「勇気づけ」は親の価値観の押しつけではなく、子どもを尊敬し、信頼しているというメッセージが子どもに伝わるため、親を尊敬し、信頼するようになります。

子どもに「えらい!」っていうのは勇気づけ?

保育園では「えらいわね!」という言葉かけをする保育士さんも少なくないと思います。

「えらい!」と言われると子どもはどう感じるでしょう?

多くの子どもは、タテの関係を感じ、嫌な気持ちになり意欲を失うのではないでしょうか。

では、どのように勇気づけ伝たら良いのでしょうか?

SMILEで学んで行きましょう!